Erschienen in DUMMY Magazin, Ausgabe 88: Weiße, Foto oben: Eva Kienholz

Vermutlich haben Mama und Papa das Wohnzimmer freigegeben, damit sich die Jungs mal richtig austoben können. Auf einer großen Sofalandschaft sitzen vier Typen, wohl noch nicht mal volljährig, mit Sturmhauben und Deutschlandfahne. Andere stehen am Rand, schauen in die Mitte des Raums, wo zwei von ihnen mit Boxhandschuhen aufeinander einprügeln. Technobeats wummern. An der Wand hängen eine Reichskriegsflagge und eine Reichsflagge mit Schwarzer Sonne, ein beliebtes Neonazisymbol. Auf einer dritten Fahne flankieren zwei Maschinengewehre ein Logo samt Schriftzug: Ost-Westfalen Active Club. Kurz posiert die Gruppe vor den Fahnen, dann wechselt das Video zum gemeinschaftlichen

Grillen. Hähnchenschenkel brutzeln im Feuer, freie Oberkörper in der Sonne. Zum Schluss erscheint noch mal das Logo. Darunter steht: „Heimatliebe? Gemeinschaft? Zusammenhalt? Kommt zu uns! Werdet noch heute aktiv!“

Was wie ein privates, schlecht geschnittenes Video von jungen Nazis wirkt, ist auf Telegram zu sehen und Teil einer neuen transnationalen Organisationsform, die sich „Active Clubs“ nennt und auch in Deutschland ausbreitet. Ihr selbst ernanntes Ziel: einen angeblichen „Weißen Genozid“ zu verhindern.

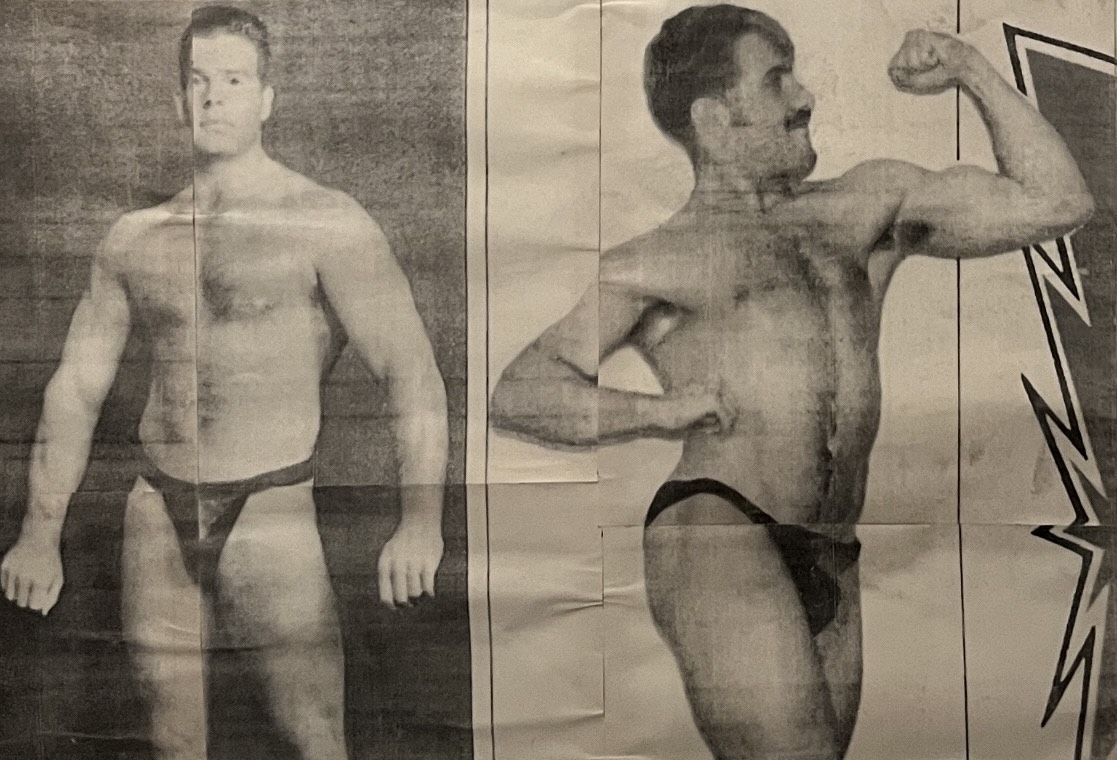

Die Idee der Active Clubs kam Robert Rundo, einem US-amerikanischen Rechtsextremisten, vor etwa fünf Jahren. Seitdem versucht Rundo, eine neue neonazistische Bewegung aufzubauen, die junge Männer über gestählte Muckis und Kampfsport rekrutiert anstatt über politische Inhalte. Die Clubs sollen Teil einer weltweiten White-Supremacy-Bewegung sein, die weniger ideologisch auftritt und mehr als Jugendkultur daherkommt. Einer ihrer Grundsätze: „Make fascism fun.“

Von Südkalifornien haben sich die Active Clubs inzwischen in den ganzen USA, in Kanada und in weiten Teilen Europas ausgebreitet. Im Juni 2024 identifizierte das gemeinnützige Center für Monitoring, Analyse und Strategie (CeMAS) weltweit 126 aktive Clubs. In Deutschland sollen aktuell bis zu zwanzig Gruppierungen existieren, die Mitglieder etwa über Propagandavideos auf Telegram zu rekrutieren versuchen. Der rechtsextreme Rapper Azatro aus Ostwestfalen liefert dazu den Soundtrack: „Mach dich bereit, in den Kampf zu schreiten. Pass dich nicht an, du musst anders bleiben. Standhaft sein, um wieder anzugreifen. Und Flagge für dein Land zu zeigen.“ In seinen Musikvideos inszeniert Azatro die Active Clubs wesentlich professioneller, als sie es in Wirklichkeit sind. Und verbindet sie mit der Botschaft, dass sie obendrein auch noch Spaß machen.

„Neu sind die Selbstinszenierung und die Ästhetik der Active Clubs“, sagt der Rechtsextremismusforscher Robert Claus, der sich mit der neonazistischen Kampfsportszene beschäftigt. Ideologisch würden sie aber an bereits bestehende Strukturen des militanten Neonazismus anknüpfen, „mit Fokus auf ethnisch Weiße Volkskörper und dem damit verbundenen rassistisch aufgeladenen Überlegenheitsgedanken“. Wie auch in der gesamten neonazistischen Kampfsportszene würde es den Active Clubs nicht um Sport gehen. Vielmehr sollen junge Männer für den politischen Kampf gerüstet werden.

Als Vorläufer zählt das „Rise Above Movement“, ein White Supremacy Fight Club, ebenfalls initiiert von Robert Rundo. Dessen inoffizieller Slogan lautet: „Bad Boys, Good Habits“. Nur ein „Bad Boy“ zu sein, hat Rundo mal erklärt, würde nicht ausreichen, damit die Leute einen verehren. „Good Habits“ wie Loyalität gegenüber

seiner Rasse oder Tapferkeit würden einen sympathisch und nahbar machen. Als Beispiel für die „Bad Boys“ nennt er die italienischen Faschisten und Hitlers Schlägertrupps, für Rundo sind es „junge Radikale voller Optimismus und Leidenschaft“. Auch sein dazugehöriges Klamottenlabel „Will2Rise“ wirbt neuerdings für Active Clubs. Als Rundo an Kampfsportevents in Europa teilnahm, lernte er den deutsch-russischen Rechtsextremisten Denis Kapustin kennen. Der vertickt mit seinem Label „White Rex“ nicht nur Klamotten, sondern organisiert auch Kampfsportevents wie den „Kampf der Nibelungen“. Eine Veranstaltung, die 2019 in Deutschland verboten worden ist, aber immer noch Teams zu ausländischen Events schickt, viel Netzwerkarbeit betreibt und als Onlineshop für Merch-Produkte weiterlebt. Spaß machen soll der kampferprobte Faschismus offenbar nicht nur jungen Männern, sondern auch seinen Vordenkern, die sich daran eine goldene Nase verdienen wollen.

Was die Active Clubs von früheren neonazistischen Netzwerken unterscheidet: Sie sind extrem niederschwellig und dezentral organisiert, was die Strafverfolgung schwieriger macht. Rundo hat einen Begriff dafür geprägt: White Nationalism 3.0.

Obwohl eigentlich nicht über politische Slogans rekrutiert werden soll, spielen viele Active Clubs mit Symbolen der extremen Rechten – als Logo wird gern das Keltenkreuz verwendet, das bei Neonazis für die angebliche Vormachtstellung der Weißen Rasse und die „White Power“-Bewegung steht. Der bundesweite Account „Active Club Germania“ setzt noch eins obendrauf: Bei ihm steckt im Keltenkreuz das Fahrtenmesser der Hitlerjugend. Statt des in Deutschland verbotenen HJ-Abzeichens, inklusive Hakenkreuz, ist auf dem Messer die römische Ziffer „XIV“ abgebildet – eine Referenz zu dem unter Neonazis und Rassisten verbreiteten Glaubenssatz „Fourteen Words“: „We must secure the existence of our people and a future for white children.“

Auffällig aktiv in der deutschen Active-Club-Szene ist Patrick Schröder – sportlich, blond, blauäugig, selbst schon über 40 Jahre alt, ein seit Jahrzehnten umtriebiger Neonazi und Politiker der NPD, die sich mittlerweile „Die Heimat“ nennt. Für das rechtsextreme Magazin „N.S. Heute“ schrieb Schröder im Sommer letzten Jahres die Titelstory über Active Clubs als „Ausweg für den Nationalen Widerstand“. Da dieser aktuell keine „zielführende Strategie“ habe, hoffe er auf Rundos Organisationsprinzip der Active Clubs: „Wenn wir es schaffen, dass sich Teile unserer Szene hier einfügen und diese Konzeption mittragen, dann wird unsere ,Widerstandsarbeit‘ endlich wieder zur ,Quality Time‘“.

Beim bundesweiten Ausbau der Active Clubs geht es Schröder also nicht nur darum, neue junge Männer zu rekrutieren, sondern er will auch das zersplitterte rechtsextreme Lager wieder zusammenpuzzeln. Ebenso wie der „Active Club Germania“, der auf seinem Telegram-Kanal die Absicht betont, „den Flickenteppich an Kleingruppen, Parteien und sonstigen Initiativen zu überwinden“. Stattdessen könnten sich alle in der Szene aktiven Personen an dieser Bewegung beteiligen: „Klarer Stil, klare Zielsetzung, klare Optik – ihr arbeitet wieder an einem ,Gesamtkunstwerk‘, nicht an der tausendsten Abspaltung.“

In Schröders Text für „N.S. heute“ fällt besonders oft der Name einer Partei: der AfD. Active Clubs betrachtet er als „Vorfeldarbeit“, für die die AfD „Parlamentskohle“ springen lassen oder Trainingsräume bereitstellen müsste. Schröder schreibt, dass viele aus seinem Lager sich auch mit neurechten oder AfD-Gruppen austauschen oder im Hintergrund an Projekten mitarbeiten würden, beklagt aber, dass seine Szene „etwas richtig ‚Eigenes‘“ aktuell nicht vorzuweisen hätte. Seine Hoffnung liegt im Konzept der Active Clubs: „Eine neue Jugendkultur hätte die Möglichkeit, konkurrenzlos in unserem Lager zu sein und zum Beispiel im späteren Verlauf AfD-Infostände abzusichern.“ Die Jugendlichen, die bei einer Landtagswahl AfD wählen, sind für ihn eine „theoretisch ansprechbare Zielgruppe“.

Für diejenigen, die einen eigenen Club gründen wollen, liefert Schröder eine detaillierte Anleitung in seinem Artikel. Er schreibt: „Bitte nennt Euch nicht ,Aryan Terror Brigade Active Club‘ oder so – es sollte nach Möglichkeit etwas Lokales sein, zum Beispiel ,Alpine Active Club‘, wenn Ihr aus Österreich oder der Schweiz tätig werden wollt.“ Robert Rundos „make fascism fun“ übersetzt Schröder lieber etwas unverfänglicher: „,Rechts‘ sein muss Spaß machen.“ Daher rät er auch, „nicht mit ‚Hardcore-Politik‘ anzufangen“, sondern über Sport und Fitness an neue Leute zu kommen.

Um in der Szene schneller zu wachsen, rechte Narrative zu normalisieren und martialische Männlichkeit zu ästhetisieren, werden auf Telegram fleißig Fotos und Videos gepostet und geteilt – von jungen Männern, die boxen, pumpen, wandern, nachts „Nazi Kiez“-Sticker auf Laternen kleben oder „FCK AfD“-Sticker mit schwarzer Farbe übersprayen – immer mit vermummten oder verpixelten Gesichtern. Der Dresdner Politikwissenschaftler Bastian Stock erklärt das so: „Einerseits geht es darum, besonders klandestin und gefährlich zu wirken. Andererseits wähnen sich diese Gruppen häufig im ‚Untergrund‘ und glauben, verfolgt zu werden.“ Trotzdem seien Soziale Medien elementar für das Konzept der Active Clubs: „Sie dienen nicht nur als Kommunikationskanal, sondern auch als politisches Kampffeld, auf dem eine ‚rechte Gegenkultur‘ aufgebaut werden soll, die auf Disziplin, Stärke und einer idealisierten Weißen kulturellen Einheit fußt.“

Anders als die intellektuell geprägte „Identitäre Bewegung“, die vor allem Studierende ansprechen soll, wollen Active Clubs auch sozial weniger privilegierte und bildungsferne junge Männer rekrutieren. Gesucht werden keine Denker, sondern Soldaten. Bastian Stock spricht von „Nazi-Hipstern ohne Intellektualismus“. Um Einfluss auf die Jugend zu nehmen, werde nach ästhetischen, körperlichen und emotionalen Anknüpfungspunkten gesucht, wie eben Kampfsport, Fitness und Männlichkeit. Dinge, die nach rechtsextremen Narrativen genauso bedroht seien wie die „Weiße Rasse“. Für den Politikwissenschaftler Stock sind es solche Bedrohungsszenarien, mit denen junge Leute geködert werden und die die Active Clubs auch so gefährlich machen: „Diese Leute sind in ihrem Kopf permanent im Krieg.“

Auch wenn die Videos junger Männer beim Pumpen, Prügeln und Hähnchenschenkelgrillen auf manch einen bisweilen unfreiwillig komisch wirken, ist der Weg zur Gewalt nicht weit. So bezeichnet sich etwa auch der Neonazinachwuchs „Elblandrevolte“ als deutscher Active Club. Mindestens einer von diesen jungen Nazis soll im Europawahlkampf den SPD-Politiker Matthias Ecke angegriffen haben.